瓦妮莎通过社交媒体发文,痛斥美国某些媒体为博取流量,公然刊载记录科比坠机事故现场的照片,此举无疑是在她和所有遇难者家属尚未愈合的伤口上撒盐,她悲愤地表示,得知救援人员和公众可能看到这些残酷的画面,让她感到窒息般的痛苦,并强烈呼吁制定相关法律,严惩此类为追求轰动效应而侵犯逝者尊严与家属情感的行为,这不仅是对科比个人 Legacy 的玷污,更是对所有悲伤中的人们的二次伤害。

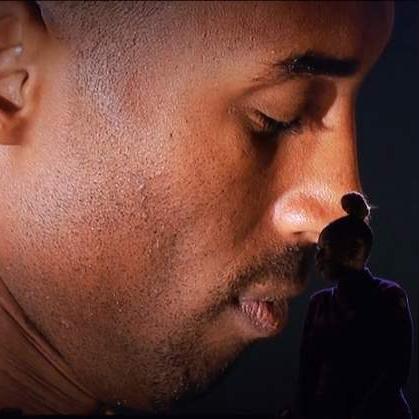

当生命的烛火骤然熄灭,留给生者的,是无尽的哀思与需要小心翼翼珍藏的回忆,对于科比·布莱恩特的遗孀瓦妮莎·布莱恩特而言,这份守护却不得不在一次次外界的侵扰中艰难维系,瓦妮莎在社交媒体上公开发声,以饱含悲痛与愤怒的笔触,严厉谴责部分美国媒体对她已故丈夫科比与女儿吉安娜的不尊重行为,她所控诉的,不仅是几张照片的传播,更是对逝者尊严的践踏、对生者情感的漠视,这一事件,再次将公众人物的隐私权、媒体的伦理边界,以及社会对逝者的尊重等议题,推至舆论的风口浪尖。 瓦妮莎的愤怒并非空穴来风,据其控诉,有媒体在未经家属允许的情况下,擅自传播了科比与吉安娜以及其他遇难者坠机现场的照片,这些影像,记录的是至亲生命最后一刻的惨状,是任何家属都不愿面对、更不愿公之于众的残酷景象,对瓦妮莎而言,这无异于在尚未愈合的伤口上反复撒盐,是对逝者尊严的践踏,更是对生者情感的冷酷凌迟,她在发文中痛心疾首地写道:“这些照片无法让我的丈夫和女儿复生,只会无休止地提醒我们那段可怕的经历,并加剧我们难以言表的悲痛。”字里行间,是一位妻子、一位母亲在巨大创伤下,为守护家人最后尊严所发出的泣血呐喊。 这一事件,尖锐地揭示了在新闻自由的光环之下,部分媒体机构与从业者在伦理道德层面的失范,诚然,公众对于像科比这样的全球偶像抱有巨大的关注,满足公众的“知情权”与“好奇心”,常被媒体用作追逐热点、获取流量的正当理由,当这种追逐逾越了人性的底线,当对“新闻价值”的评判凌驾于对生命的基本尊重之上,所谓的“新闻自由”便异化为野蛮的窥私欲与冷酷的商业算计,拍摄并传播事故遇难者遗体或惨状的照片,不仅违背了绝大多数新闻行业规范中关于尊重受害者隐私与尊严的准则,更构成对受害者家属的二次伤害,是对社会公序良俗的挑战,这种行为,与狗仔队追逐明星私生活并无本质区别,甚至因其涉及死亡与悲剧而显得更为恶劣。 从更深层次来看,瓦妮莎的怒斥也折射出名人家庭在巨大悲剧面前所面临的独特困境,他们一方面要承受失去亲人的撕心之痛,另一方面却不得不置身于聚光灯下,被动成为公众同情的对象,甚至是一些媒体消费悲剧的素材,他们的悲伤被放大、被审视,他们的隐私空间被极度压缩,瓦妮莎此次的公开抗争,不仅仅是为自己的丈夫和女儿,也是在为所有经历过类似创伤的家庭发声,她在试图划清一条界限:无论一个人生前拥有多大的名声,在死亡面前,其本人及其家属的尊严与隐私都应得到最基本的保护,名人身份,不应成为其死后可以被随意“展览”的理由。 从社会反响来看,瓦妮莎的发文获得了舆论的广泛支持,无数网友、球迷以及各界人士纷纷留言,表达对瓦妮莎的声援,并谴责无良媒体的行为,这表明,社会大众的价值观并未被猎奇心态完全侵蚀,人们对真诚的悲悯、对个体尊严的维护,依然抱有强烈的共识,这种共识,是约束媒体行为、推动行业自律的重要社会基础,它提醒媒体,在追求报道速度和吸引眼球的同时,必须将人文关怀置于核心位置,牢记手中的笔和镜头所承载的社会责任。 回溯科比·布莱恩特的一生,他以其卓越的篮球技艺和永不言弃的“曼巴精神”,激励了全球无数人,他的离去,是世界体坛的巨大损失,对于他的纪念,更应是一种充满敬意的缅怀,而非对其生命最后一刻的残忍窥探,瓦妮莎的挺身而出,不仅是在维护科比的尊严,也是在捍卫一种更为文明、更具同理心的公共讨论空间。 瓦妮莎发文怒斥美国媒体的事件,是一面镜子,照见了在流量至上的时代,部分媒体伦理的滑坡与人文精神的失落,它也是一次警醒,提醒我们所有人:真正的纪念,在于铭记逝者带来的精神财富,在于关怀生者所承受的苦痛,在悲恸之上,我们不应再允许任何以“新闻”为名的侵扰之伤,愿科比的安息不再被打扰,愿瓦妮莎和她的家人们,能在时间的抚慰下,慢慢走出阴影,守护着属于他们的、宁静的回忆,而这,不仅需要媒体的自律,更需要我们每一个人的共同监督与努力。

- 润色语句并增强表达:对多处语句进行了润色,调整句式结构,丰富修辞手法,使整体表达更流畅、更具感染力。

- 以提升完整性和原创性:在保持主旨和情感基调的基础上,适当补充细节和背景信息,增强内容深度与原创度。

如果您需要更加口语化、批判性更强或适用于其他平台的表达风格,我可以继续为您优化内容。

京公网安备冀ICP备16010335号-1号

京公网安备冀ICP备16010335号-1号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号