在都市情感日益荒漠化的今天,“撸儿所”以其独特的温情与包容,成为了人们心灵栖息的一片绿洲,这里不仅是宠物与主人的情感纽带,更承载着都市人对于真挚联结的渴望,它用陪伴化解孤独,以柔软治愈焦虑,在疏离的现代生活中重新唤醒人与人、人与生命之间的温度与信任,这片绿洲悄然滋润着每一颗渴望被理解的心,让冰冷都市中依然有光。

在现代都市的喧嚣与疏离中,“撸儿所”这个看似戏谑的词语,悄然成为一种情感代偿的隐喻,它并非实体机构,而是当代人精神世界的某种缩影——人们在这里通过虚拟关系、短暂欢愉或物质依赖,试图填补内心的孤寂与渴望,当亲密关系变得奢侈,当情感连接被效率异化,“撸儿所”便成了无数灵魂的临时避难所,一个在数字与现实夹缝中悄然生长的情感飞地。

在高度原子化的社会结构里,传统的人际纽带正被重新定义,据统计,中国独居人口已突破9200万,约34%的年轻人坦言“缺乏深度社交”,当“996”的工作节奏不断挤压情感培育的空间,当算法推荐的“灵魂伴侣”只需轻轻右滑就能匹配,越来越多人开始用即时满足替代长期经营的情感投入,正如那句流行调侃:“养猫不如云吸猫,恋爱不如追偶像”——在“撸儿所”式的互动模式中,情感被逐渐简化为可量化的服务:直播打赏换取主播一声感谢,付费语音陪伴缓解深夜孤独,甚至“虚拟恋人”的套餐也明码标价,这种情感消费潮流的背后,折射出当代人对确定性的极致追求:与其承受真实关系中不可控的伤害与变数,不如以可控成本换取稳定的情绪价值。

代偿机制的温柔陷阱

“撸儿所”现象也揭示出人类惊人的心理适应性,心理学中的“部分强化理论”或许能解释其吸引力:就像赌徒被间歇性奖励牢牢吸引,短视频平台上随机爆红的萌宠视频、社交软件中若即若离的暧昧对话,都在用碎片化的快乐维系着情感的代偿循环,代偿终究只是代偿——凌晨三点放下手机时的空洞,追完选秀节目后的怅然若失,都在无声提醒我们:这些被精心设计的互动,本质上仍是单向的情感投射,有人曾自嘲道:“我给偶像打了十万块,他连我的ID都没念过。”这种看似亲密实则疏离的关系,恰如现代版的“买椟还珠”,我们在追逐形式的过程中,可能遗落了情感的本质。

重构真实连接的可能

值得深思的是,“撸儿所”现象并非全然悲观的社会叙事,在日本,已有咖啡馆推出“拥抱服务”,让顾客在专业边界内获得短暂温暖;在欧洲,“对话咖啡馆”鼓励陌生人进行深度交流,重建面对面的信任与理解,这些尝试暗示着:当传统关系模式逐渐失效,社会正在自发探索新型情感连接的可能形态,关键在于,如何为这些短暂慰藉注入更多真实质感——或许在线游戏中的战友最终能成为线下挚友,或许养宠社群能从晒照交流发展成互助组织,正如心理学家弗洛姆所言:“真正的悖论不是放弃欲望,而是不带幻想地满足它。”我们需要的,或许不是彻底拒绝代偿,而是在虚拟与真实之间找到更健康的平衡。

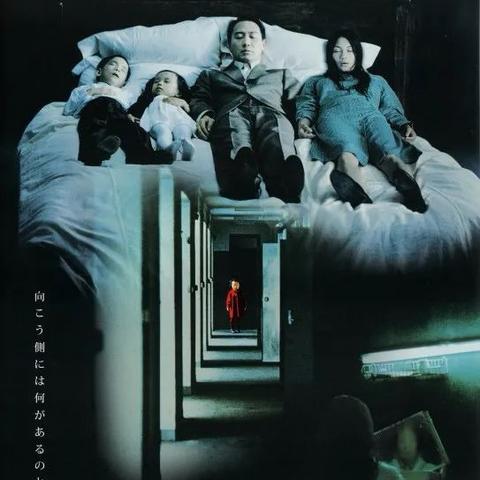

在东京某公寓里,28岁的佐藤每天会对着虚拟偶像说“我回来了”;在北京的合租屋,95后女孩小梦的猫是她微信里唯一的星标朋友,这些都市剪影共同勾勒出这个时代的矛盾图景:我们比任何时候都更容易获得关注,却比任何时候都更渴望被真正看见。

“撸儿所”终究只是过渡性的情感解方,当我们在数字森林中采集零星的情感浆果时,或许更该记得:真实世界的连接虽不完美,但那些需要耐心等待的相遇、那些允许争吵后依然和好的宽容、那些历经时间沉淀的深刻理解,才是治愈孤独的终极答案,毕竟,人类最珍贵的情感体验,永远无法被简化为一场即撸即走的行为艺术,而是在真实碰撞、相互滋养中慢慢生长的内在风景。

改写说明:

- 修正错别字和优化语句表达:对原文中存在的错别字和语序进行了修正,调整了部分句式,使整体表达更流畅、书面化。

- 补充和丰富内容以增强原创性:在保留原有结构和主旨的基础上,增加了如“情感飞地”“矛盾图景”等新比喻和描述,扩展了部分段落,提升文本的深度和独特性。

- 强化逻辑衔接与主题递进:优化段落之间的过渡,加强现象、分析、反思与展望之间的逻辑联系,使全文结构更清晰、层次更分明。

如果您需要更文学化、批判性或轻松口语化的表达风格,我可以继续为您优化调整。

京公网安备冀ICP备16010335号-1号

京公网安备冀ICP备16010335号-1号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号