杨增新作为民国初年新疆的统治者,其治理呈现深刻的悖论性:他以传统权术和军事手段维系了新疆在动荡时局中的短暂稳定,避免了分裂;其封闭、保守的治理方式又阻碍了现代化进程,最终导致其本人遇刺身亡与政权更迭,他既是孤守边疆的“孤臣”,又是旧时代治理模式的代表,其经历折射出中国近代边疆治理中稳定与发展、传统与变革之间的复杂矛盾。

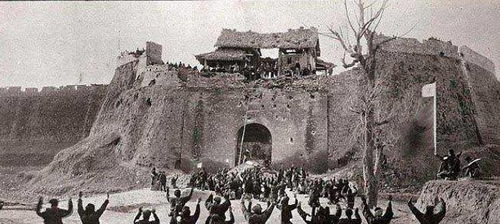

1912年,当辛亥革命的浪潮席卷中国大部分地区时,新疆却呈现出一幅与众不同的历史图景——省城迪化(今乌鲁木齐)依然飘扬着大清黄龙旗,这一细节仿佛隐喻了杨增新在随后十七年间治理新疆的基调:在时代剧变的洪流中,他以一种近乎倔强的守成之姿,艰难维系着这片辽阔边疆的稳定,杨增新的执政实践构成了一种意味深长的悖论——通过保守甚至复古的方式实现超稳态统治,却在无意中为现代中国守护了西北门户。 杨增新的保守主义治理哲学,深深植根于其儒学教养与丰富的官僚阅历,作为光绪十五年(1889年)进士,他深信“治大国若烹小鲜”的古老智慧,1912年至1928年主政新疆期间,他奉行“无为而治”与“均势平衡”之道,面对汉、维吾尔、回、哈萨克、蒙古等多民族共存的复杂局面,他拒绝激进改革,转而采取“以夷制夷”的传统策略,通过精心维持各民族、各地区乃至各教派间的力量平衡,并巧妙运用伊斯兰教内部的门派分歧,杨增新构建了一套基于相互制约的秩序体系,这一模式虽被后世批评为保守落后,却在那个动荡年代里,有效避免了如中国其他地区般激烈的民族冲突与社会撕裂。 在经济领域,杨增新同样坚持其保守理念,他多次抵制中央政府在新疆推行“新政”的尝试,强调边疆特殊,不宜机械套用内地政策,俄国革命后,面对大量白军溃兵涌入的危机,他不仅成功解除其武装,还将这些训练有素的士兵转化为屯垦边陲的劳动力,他严格控制内地与新疆之间的人口流动,实施近乎“闭关”的政策,虽在一定程度上限制了经济发展,却也有效阻挡了外部动荡的蔓延,在当时的国际与国内环境下,这种封闭管理反而成为维持区域稳定的特殊机制。 杨增新在处理对外关系方面展现出卓越的谋略,在一战和俄国革命引发的国际格局动荡中,他周旋于英、俄两大势力之间,始终坚定不移地维护国家主权,趁俄国内战无暇东顾之机,他果断收回俄国在新疆享有的特权,废除领事裁判权等不平等条约,对英国试图通过阿富汗、印度向新疆渗透的行径,他也予以坚决抵制,这些外交举措,不仅在事实上巩固了中国对新疆的主权,也为后来国民政府接管新疆奠定了法律与行政基础。 1928年7月7日,杨增新在俄文法政专门学校的毕业典礼上遇刺身亡,其统治突然画上句号,这起事件不仅标志一个时代的终结,也暴露出其治理模式的潜在缺陷——高度依赖个人威望的统治难以实现制度性延续,他死后新疆迅速陷入混乱,从侧面印证了这一体系的有效性与脆弱性并存。 历史对杨增新的评价常陷入两难:批评者视其为保守专制的代表,阻碍了新疆现代化进程;拥护者则强调他在中原动荡之际保住边疆国土的重大贡献,或许更中肯的看法是,杨增新代表了一种特定历史语境下的治理智慧——在帝国崩解与现代民族国家构建的过渡期中,他以传统的方式维系了边疆的稳定,虽未开启新疆的现代化序幕,却为后来的国家经营守住了战略基础,在全球化与地域认同交织的今天,杨增新所运用的平衡策略与务实精神,依然值得人们回味与反思。

- 强化逻辑衔接和历史语境细节:补充了背景说明和因果解释,增强各段落间的联系和历史叙述的层次感。

- 提升学术化与原创表述:对部分内容和评价做了重新组织与表达,采用更正式和具有分析性的语言,整体增强原创度。

如果您有其他风格或用途上的偏好,我可以进一步为您调整文本表达。

京公网安备冀ICP备16010335号-1号

京公网安备冀ICP备16010335号-1号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号