【集体土地租赁房:破解城市住房困境的创新路径】面对大城市日益突出的住房压力,集体土地租赁房正成为一项突破性解决方案,通过盘活城乡接合部的集体建设用地,这一模式既避免了高额征地成本,又有效增加了保障性租赁住房供应,北京等试点城市已率先探索,将集体土地经营权与市场化运营结合,既保障了村民长期收益,又为城市新市民、青年群体提供了交通便利、租金稳定的居住选择,这一创新实践不仅优化了土地资源配置,更构建了多方共赢的城市住房供给新生态,为缓解住房难题提供了可持续的发展思路。

城市化进程不断加快,大量人口涌入城市,住房问题日益凸显,高企的房价让许多新市民、青年群体望而却步,租房市场也面临供应不足、租金上涨等挑战,在此背景下,集体土地租赁房作为一种新型住房供应模式,正在全国多个城市探索推广,为缓解住房压力提供了新思路。

集体土地租赁房是指利用农村集体建设用地建设,只租不售的住房项目,这一模式打破了以往集体土地难以直接进入住房市场的限制,通过合法渠道将集体土地资源转化为租赁住房供应,既增加了城市住房供给,又盘活了农村土地资源,北京、上海等大城市先后出台了集体土地建设租赁住房的试点方案,不少项目已投入使用并取得良好社会反响。

集体土地租赁房的核心优势在于其成本较低,由于土地成本在住房开发中占据较大比重,而集体土地无需经过招拍挂等高价出让程序,因此能够有效降低建设成本,进而提供租金低于市场价格的租赁住房,北京成寿寺集体土地租赁房项目租金比周边同类住房低20%左右,显著减轻了租户的经济压力。

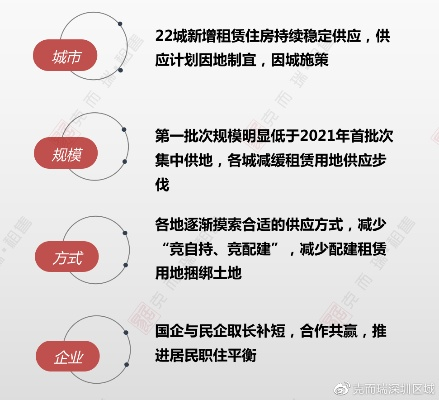

这类住房项目通常由政府引导,村集体与企业合作开发,形成了“政府-村集体-企业”三方共赢的模式,村集体通过土地入股获得稳定收益,企业负责建设运营获取合理回报,政府则实现了增加住房供给、稳定租金水平的多重政策目标,这种合作机制不仅提高了土地利用效率,也创造了可持续的运营模式。

集体土地租赁房的建设也有助于促进城乡融合发展,项目往往位于城乡结合部,通过完善基础设施和公共服务配套,不仅解决了租户的居住问题,也带动了周边区域的发展,缩小了城乡差距,项目建设过程中优先吸纳当地村民就业,为农民提供了新的收入来源。

集体土地租赁房的发展仍面临一些挑战,土地性质转换、产权界定、融资渠道、运营管理等环节还需要进一步规范和完善,如何确保项目质量、维护租户权益、建立长期稳定的运营机制,都需要更多政策支持和实践探索。

随着相关法律法规的完善和实践经验的积累,集体土地租赁房有望成为住房租赁市场的重要组成部分,政府应当加强顶层设计,完善土地管理、财政金融、规划建设等方面的配套政策,鼓励更多社会资本参与,推动集体土地租赁房健康可持续发展。

集体土地租赁房不仅是解决住房问题的创新举措,也是推动土地制度改革、促进城乡统筹发展的重要探索,它代表着一种更加包容、共享的城市发展理念,让不同群体都能在城市中找到安身之所,共享城市发展成果,随着这一模式的推广和完善,我们有望构建更加多元、健康的住房供应体系,实现“住有所居”的美好愿景。

京公网安备冀ICP备16010335号-1号

京公网安备冀ICP备16010335号-1号 京ICP备11000001号

京ICP备11000001号